-

最近の投稿

アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

2025年4月 月 火 水 木 金 土 日 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

狭山台校閉校式・新加賀寮竣工式

3月7日(土)大妻女子大学狭山台校閉校式と感謝の集いが開催されました。

3月7日(土)大妻女子大学狭山台校閉校式と感謝の集いが開催されました。

大妻女子大学がそれまでの家政学部のほかに文学部を設置することで、昭和42年に狭山台校が開設され、48年間にわたり、家政学部、文学部の1,2年生(平成15年からは1年生だけ)の学びの場であった狭山台校でしたが、いよいよその役割を終え幕を閉じます。

花村理事長は、大妻コタカ先生が狭山台校をこよなく愛され、学生がグランドで談笑する姿が好きであったということを話され、コタカ先生のこのキャンパスに込めた思いを無にすることなく、今後の有効な利用について入間市と相談しながら検討していきたいと挨拶されました。

感謝の集いは、狭山台校の開設に尽力された大妻学院名誉顧問である長岡晃夫様の乾杯のご発声で始まり、狭山台校にゆかりの方からの思い出をお聞きしました。

元寮監長であった木村松子さんは、大妻コタカ先生が夏休みに寮に泊まりに来られ、身近にお会いすることができて大層嬉しかったことや、四季折々の狭山の美しさをお 話されました。

話されました。

先の狭山台校サヨナラ見学会で「木村先生はお元気ですか」とのご質問が多くの方から寄せられましたが、こうしてお話を伺う機会があったことを大変嬉しく思いました。

狭山台校に関わって支えてくださったたくさんの方々のおかげで、今日に至ったことに改めて感謝の思いを強くしたことでした。狭山台校は閉じられましたが、ここで学んだ人たちの心には様々な思い出が、これから先もずっと生き続けていくことでしょう。

翌3月8日(日)改築された新加賀寮の竣工式が執り行われました。地下1階地上6階建の寮は、「住むだけではなく、成長を促す場」を創出するというコンセプトで、新しい形の 学生寮として生まれ変わりました。

学生寮として生まれ変わりました。

大妻女子大学の掲げる「関係的自立」を構築できるような、個室6室と共用リビングからなるシェアルームを17室備え、また1人用の寮室は253室で、各階にはキッチンがあり、自炊もできる 設備があります。

設備があります。

共用スペースとして食堂のほかトレーニングルームやレクリエーションルーム、和室も設けられ、充実の寮生活を送れるよう細かい配慮 が随所に施されています。

が随所に施されています。

大学への留学生の入学が進む中、留学生との交流を深め合い、異文化を肌で感じることができる寮生活を経験できることも、この寮の大きな特徴の一つになっています。

また、季節や光、風を感じられる憩いの場として中庭が4か所に配置され、それぞれに春、夏、秋、冬のテーマでその季節を彩る樹木が植えられています。この日には梅がきれいな花を咲かせていました。

他にも近隣の方も利用できるように、焼きたてのパンを提供するショップカフェも楽しみな場所となるでしょう。

新しく生まれ変わった加賀寮から、社会で活躍する自立した女性が巣立っていくことを願ってやみません。

最上階からの眺め

カテゴリー: 未分類

狭山台校閉校式・新加賀寮竣工式 はコメントを受け付けていません

文化講演会「発酵食品~味噌、醤油の知られざる魅力~」

2月28日(土)、大妻コタカ記念会の今年度文化講演会のテーマである「食文化」の二回目として、「発酵食品~味噌、醤油の知られざる魅力~」の講演会が角田潔和先生をお迎えし、大妻コタカ記念会館で開催 されました。

されました。

農学博士である角田先生は、平成19年から発酵学者の小泉武夫氏と(株)小泉研究所を設立され、現在もともに研究を進められ、もろみ酢、黒甘酒、鮪魚醤などを開発、実用化されている醸造学、発酵学の権威でいらっしゃいます。

また、大妻女子大学でも授業を担当され、同大学の松本憲一先生のお世話によりこの日の講演に至りました。

今年2月の朝日新聞に掲載されていた天声人語の”味噌ガール”の記事や、「目玉焼きには何をかける?」という記事から和やかに講演が始まりました。(ちなみに記事では47%が醤油派、先生も醤油派だそうですが、醤油派が以外に多かったことに驚かれたそうです。 同感です。)

同感です。)

講演の内容をご用意いただいたレジメを基に簡単にご紹介します。

味噌、醤油のルーツは中国南西部の蜀(今の四川省)で、そこから朝鮮半島を経て今から1000年以上前に日本に伝わってきました。

日本では醸造中のもろみの上澄液を醤油、固形物を未醤(ミショウ)と呼び、時を経て味噌と言われるようになったそうです。

味噌は大豆に米や麦や豆、それに食塩を原料とし、麹を加えて発酵熟成させたもので、その原料の違いによって米味噌(この出荷量が最多で全体の約8割)、麦味噌、豆味噌(八丁味噌はこの豆味噌)になります。

味噌には血圧上昇抑制や抗酸化性ほかの様々な効果が医学的見地からも報告されており、近年は海外のベジタリアンからも注目されています。

醤油は大豆、小麦、食塩を原料とし、麦麹を加えて発酵、熟成させて造ります。濃口、淡口(うすくち)、溜(たまり)、再仕込等の種類があり、料理によって、また地方によって使い分けされています。

醤油は1970年代にアメリカでテリヤキソースとして爆発的に広まり、その後ヨーロッパでもその味が認められ、寿司ブームによって世界の調味料としてますます広まっています。

最後にはご用意 いただいた米味噌(信州味噌、仙台味噌、西京味噌)、麦味噌、豆味噌(八丁味噌)、金山寺味噌、そして濃口醤油、淡口醤油、溜醤油、再仕込醤油、白醤油

いただいた米味噌(信州味噌、仙台味噌、西京味噌)、麦味噌、豆味噌(八丁味噌)、金山寺味噌、そして濃口醤油、淡口醤油、溜醤油、再仕込醤油、白醤油 (醤油は豆腐にかけて)を食べ比べて、味の違いを実感しました。

(醤油は豆腐にかけて)を食べ比べて、味の違いを実感しました。

和食がユネスコ世界無形文化遺産に登録され、脚光を浴びている昨今、その深い味を演出する味噌や醤油に対する知識や魅力をたくさん教えていただき、参加された方からの質問にも答えていただいて有意義な講演会になりました。

27年度も皆様の興味ある内容で文化講演会を開催して参ります。

引き続き多くの方にご参加いただきますようお願い申し上げます。

カテゴリー: 未分類

文化講演会「発酵食品~味噌、醤油の知られざる魅力~」 はコメントを受け付けていません

狭山台寮サヨナラ見学会

2月6日(金)、7日(土)に大妻女子大学狭山台寮サヨナラ見学会が、大妻コタカ記念会主催で開催されました。

2月6日(金)、7日(土)に大妻女子大学狭山台寮サヨナラ見学会が、大妻コタカ記念会主催で開催されました。

大妻女子大学狭山台校が、平成27年3月をもって閉校となることに伴い、48年間にわたりこの学寮で過ごしたたくさんの人たちに、青春のひと時を今一度よみがえらせ、たくさんの思い出を胸に刻んでおいていただけるようにという思いで開かれたものです。

遠く北海道や福岡から、そして第1期の寮生だった方から現役の大学生まで年代も幅広く、両日合わせて200名近くの方々が見学においでになり、自分たちの過ごした寮内のあちこちをゆっくりと回りご覧になりました。

この見学会で思いがけず友と再会する場面があったり、久しぶりに寮監長さんにお会いしてお話をしたり、おいでになった皆さん誰もが寮で過ごした日にタイムスリップしているかに思えました。

また、ラウンジでは、昨秋の文化祭のスライドショーの映像を流し、狭山台校の開校時からの変遷をご覧いただきました。

「どこの場所も思い出のぎゅっと詰まった場所で、懐かしいです」

「古い建物ではあっても、とても綺麗に使われてきたことがよくわかりました」

「卒業後はなかなか会う機会の無かった人たちと、この見学会のお陰で集まることができ嬉しいです」

「地方のたくさんのお友達ができ、その土地のことをいろいろ教えてもらいました。全国にいるお友達は私の宝物です」

「私は文学部でしたが、家政学部の人と同室になり、編み物を教えてもらいました」

「門限に遅れて叱られたこともなつかしい思い出です」

「それまで洗濯もしたことがなく、洗剤を入れることも知らず、洗濯機を回してちっともきれいにならずやり直しをしたことも、今では笑い話です」

などなど、皆さんからいろいろなお話を伺いました。

寝食を共にした友との思い出、お茶会をしたり、おしゃべりをしたりしたたくさんの思い出を胸に、皆さん帰宅の途に就かれました。

この見学会を実施するにあたり、狭山台校事務室および関係の皆様、寮監長さんを始め寮のスタッフの皆様には大変お世話になり有難うございました。厚く御礼申し上げます。

右:毎日おいしい食事をいただいた食堂

左:二段ベッド 自分だけのスペース

右:広い浴室 でも混雑してました

左:自習室に置かれた足踏みミシン

右:別の自習室にはパソコンが

カテゴリー: 未分類

狭山台寮サヨナラ見学会 はコメントを受け付けていません

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

今年は「乙未(きのとひつじ)」の年。ヒツジは群れをなすことから「家族の安泰」を表すと言われ、いつまでも「平和」に暮らすという意味があるそうです。

この一年が皆様にとって穏やかで幸多き平和な日々でありますようお祈り申し上げます。

また、この冬は早くから寒波がやってきて、雪の多い地でお過ごしの方にはご苦労も多いこととお察しいたします。どうかお体に気をつけてお過ごしください。

さて、皆様はこの一年にどのような抱負をお持ちでしょうか。そのヒントとなる大妻コタカ先生の示唆をご紹介しましょう。昭和35年の会誌「ふるさと」14号に掲載されているものです。

『新年のご挨拶に来られたある方が、『大妻先生の笑顔は実にいい』とほめてくださいました。ほめていただいて、私の気分は満更ではありませんし、そのお客様もまことに気分がよさそうです。

こうしてほめられますと、人情の常で始終笑顔で暮らしたいと心がけます。こんなちょっとしたことでこれだけの効果があるのですから、ほめること、ほめられることは美人製造の役目も果たしてくれそうです。

近頃の方たちは大分違ってきたようですが、昔風な方の中には、心で感心してもほめるというのが妙に照れくさくて、口に出せないことが多いようです。

思った通りを素直に自然にほめ合うようになれたら、どんなに素晴らしいことでしょう。

それにしても、ほめるということは、やさしそうでいて案外難しいし、難しそうで案外やさしいことです。

皆様も、皆様のご家族の方々も、今年のモットーを「ほめ合っていこう」となったら、今年は昨年よりももっと楽しい、よい年になることと思います。』

人の良い点を認め、心からの言葉でほめ合うことができればどんなにか素晴らしいことでしょう。心がけていきたいものです。

そして、笑顔も忘れずに。

今年も大妻コタカ記念会は諸行事を推進してまいります。これからも大妻コタカ記念会の活動に、皆様のお力をお寄せいただきますようよろしくお願い申し上げます。

カテゴリー: 未分類

新年のご挨拶 はコメントを受け付けていません

文化講演会「古江戸蕎麦切の時代考証について ~蕎麦切・汁と時代背景をもとに~」

12月13日(土)大妻コタカ記念会主催第1回文化講演会が大妻コタカ記念会館で開催されました。

12月13日(土)大妻コタカ記念会主催第1回文化講演会が大妻コタカ記念会館で開催されました。

この日は、新潟県新発田市の「山岳手打ちそば『一寿』」の店主である板垣一寿さんに「古江戸蕎麦切の時代考証について~蕎麦切・汁と歴史的背景をもとに~」というテーマでご講演いただきました。

板垣さんは、講演者として紹介してくださった大妻女子大学の松本憲一先生と共に、蕎麦に関する研究をしておられ、日本食生活学会でも発表されるなどのご活躍をされている方です。

蕎麦切は、室町時代の古蕎麦切、江戸時代初期の古江戸蕎麦切、江戸時代中期から後期の江戸蕎麦切として分類され、文献古江戸蕎麦切の史料「中山日録(1636年)」、「料理物語(1643年)」、「本朝食鑑(1697年)」が残っており、蕎麦切の食べ方や時代による移り変わりが記されているそうです。(配付されたレジメより)

板垣さんはこの史料の「本朝食鑑」を基にして当時の味を再現されました。

蕎麦つゆの歴史をたどると、1750年ごろに醤油の文化が和歌山から江戸に入ってきて、醤油とだしを合わせた汁(つゆ)に変化していき、1800年代になると今に続く江戸の蕎麦屋さんが創業していきます。

醤油以前の蕎麦つゆは、味噌と水を合わせてこした「生垂れ」、生たれを加熱して煮詰めてこした「垂れ味噌」で、それに薬味のみかんの皮、大根汁、ワサビなどを加えて蕎麦を食していたそうです。

板垣さんの地元の新発田市は「忠臣蔵」の四十七士のひとりである堀部安兵衛の出身地です。それに因み板垣さんのお店では、元禄時代の味を再現して「垂れ味噌」で「堀部安兵衛 討ち入りそば」というメニューを出されています。

赤穂浪士たちが討ち入り前に食べたであろう蕎麦の味を、一度味わってみたいという興味がわき、日本人にとって古くからなじみ深い蕎麦が一層身近に感じられる思いがしました。

また、板垣さんは松本先生とダッタン蕎麦の普及にも努めていらっしゃいます。

ダッタン蕎麦にはポリフェノールの一種であるルチンが普通の蕎麦の100倍近く含まれていて、その成分から黄色い色をしていることが特徴的ですが、生活習慣 病の予防に大きな効果があることを伺いました。

病の予防に大きな効果があることを伺いました。

お土産にいただいたダッタン蕎麦茶は香ばしく飲みやすく、美味しくいただきました。

今年度の文化講演会は「食文化」をテーマにしております。

第2回目は2月28日(土)に「発酵食品~味噌、醤油の知られざる魅力~}をテーマに角田潔和先生にご講演いただきます。どうぞお楽しみに。皆様のご参加をお待ちしております。

カテゴリー: 未分類

文化講演会「古江戸蕎麦切の時代考証について ~蕎麦切・汁と時代背景をもとに~」 はコメントを受け付けていません

大妻コタカ先生45年祭

12月3日(水)大妻コタカ先生45年祭が大妻学院本館11階において執り行われました。

毎年ご命日の1月3日 から1カ月早めて行われており、大妻コタカ記念会ではお饅頭を祭壇にお供えしてい

から1カ月早めて行われており、大妻コタカ記念会ではお饅頭を祭壇にお供えしてい ます。

ます。

年祭は式次第にのっとり、靖国神社の神官により祝詞が奏上され、参列者による玉串奉奠がされました。

終了後、花村理事長は「今年は大妻コタカ先生の生誕130年であり、没後45年の節目を迎えることができた。コタカ先生は生前、将来の大妻への心配を問われて、自分亡き後には後を引き継ぐ者がしっかりとその務めを果たしてくれるので何の心配もない、と力強く答えられた。」というエピソードをお話になり、さらに「天上から我々後継者にしっかりやりなさいと見守っていてくれるものと思っている。」とご挨拶されました。

カテゴリー: 未分類

大妻コタカ先生45年祭 はコメントを受け付けていません

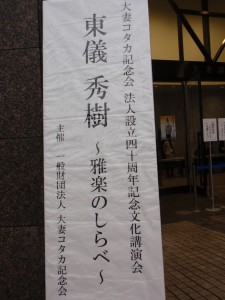

東儀秀樹~雅楽のしらべ~ (大妻コタカ記念会法人設立40周年記念文化講演会)

11月29日(土)大妻コタカ記念会法人設立40周年記念文化講演会「東儀秀樹~雅楽のしらべ~」が、大妻講堂において開催されました。

11月29日(土)大妻コタカ記念会法人設立40周年記念文化講演会「東儀秀樹~雅楽のしらべ~」が、大妻講堂において開催されました。

大正10年に大妻コタカ先生によって設立された大妻同窓会が、昭和49年に財団法人化されてから40年目となる記念の講演会で、雅楽の演奏家である東儀秀樹氏をお迎えしました。

東儀秀樹氏は、専門の雅楽の他、ジャズやロック、クラシックなど幅広く活躍されており、その知名度の高さから、開場前には受付開始を待つ多くの方が列を作られました。

定刻の14:30、いよいよ始まりです。

始めに記念会会長の挨拶の後、幕が上がり鐘の音が鳴る中、狩衣装束の東儀氏が篳篥を演奏しながら座席後方より登場。

篳篥の音色が会場いっぱいに響き渡ります。

初めに、東儀氏によりこの日の演奏で使われている楽器の紹介がありました。

まず管楽器からで、

「笙(しょう)」は17本の竹管を束ねた形で、それは鳳凰が翼を広げた姿で「天から差し込む光」を表すとされており、パイプオルガンやアコーディオンのルーツになっているとも言われているそうです。

「篳篥(ひちりき)」は縦笛で主旋律を担当するもの。この音色は「地上の人の声」を荒らしていると言われ、オーボエのルーツと言われているそうです。

「龍笛(りゅうてき)」は横笛で、龍が天と地の間を行き交う「龍の鳴き声」を表しているそうです。

そして、これらの楽器がそれぞれ「天」「地」「空」を象徴することから、奏でられる音色で小宇宙を表現していると考えられるとお話を伺い、雅楽の表現するスケールの大きさを感じました。

次に弦楽器の琵琶、筝、打楽器の釣り太鼓(楽太鼓)、鉦鼓の紹介がありました。

そして、これらの楽器で「越天楽」「陪臚(ばいろ)」などを演奏していただき、それぞれが表現する音色を楽しみ、古くから伝承されてきた完成度の高い雅楽の素晴らしさを堪能しました。

その後は、雅楽のもう一つの表現である「舞楽」で、優雅な舞姿を鑑賞しました。

第二部はガラッと雰囲気が変わり、東儀秀樹オンステージ。

ご自分がギター、ベース、シンセサイザーなどで演奏した曲をバックに、篳篥の奏法を生かして、その豊かな音色で「ジュピター」「花みずき」「翼をください」そして、アンコールには「誰も寝てはいけない(歌劇トゥーランドットより)」を演奏され、東儀氏だからこそできる世界を見せていただきました。

この日の会場である大妻講堂の舞台にはパイプオルガンがありますが、この演奏ではパイプオルガンを生かした見事な照明がなされ、篳篥の音色に包まれた幻想的な世界が創り上げられました。

おいでになった皆様にも喜んでいただけたものと思っています。

東儀氏は雅楽と洋楽の融合を意識され、音楽を楽しむことについて次のように話されていたことが印象に残っています。

「音楽は自由なので、好きなように楽しんでいただければ良いのです。自分は音楽を仕事にしていますが、楽しんで仕事をしています。」

東儀秀樹さんがこれからもお仕事を楽しまれ、ご活躍されることをお祈りいたします。

この記念講演会の開催に際しましては、関係するたくさんの方にお力をいただきました。心より御礼申し上げます。

カテゴリー: 未分類

東儀秀樹~雅楽のしらべ~ (大妻コタカ記念会法人設立40周年記念文化講演会) はコメントを受け付けていません

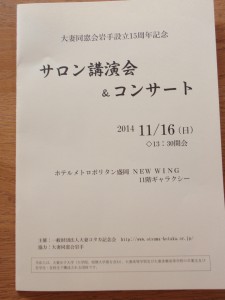

「サロン講演会&コンサート」~大妻同窓会岩手設立15周年記念~

11月16日(日)大妻コタカ記念会主催の大妻同窓会岩手設立15周年記念「サロン講演会&コンサート」がホテルメトロポリタン盛岡NEW WINGで開催されました。

11月16日(日)大妻コタカ記念会主催の大妻同窓会岩手設立15周年記念「サロン講演会&コンサート」がホテルメトロポリタン盛岡NEW WINGで開催されました。

第一部の講演会は、講師として川村隆枝先生をお迎えしました。先生は岩手医科大学付属循環器医療センター麻酔科専任等を経て、現在仙台医療センター麻酔科医長および手術管理部長ICU総括を務める医学博士でいらっしゃいます。

先生の著書「心配ご無用手術室には守護神がいる」が「救いたい」というタイトルで映画化され、11月22日から全国ロードショーになることから、このたび「映画『救いたい』によせる思い」 というテーマでご講演いただくことになりました。

というテーマでご講演いただくことになりました。

天皇陛下の手術を執刀した先生は神の手と言われ、大きくメディア等で取り上げられ脚光を浴びましたが、その陰には麻酔科医の存在があったことはあまり知られていないという思いから、「心配ご無用手術室には守護神がいる」の本を書かれたそうです。

患者さんの命を守るプロフェッショナルとして麻酔科医の存在があること、麻酔科医が麻酔をかけて手術を行うのと、外科医が麻酔をかけて行うのとでは術後あるいは一年後の状況が大きく違うこと、外科医がスターなら麻酔科医は脚本家である、などのお話を伺いました。

また、3・11の東日本大震災は仙台医療センターで遭遇し、緊急手術中であった3件の処置、そしてその後の病院の対応、6日間で705名の傷病者を受け入れたが死亡者が出なかったことは幸いであったなど、病院としての厳しかった日々の状況をいろいろお話いただきました。

第 二部はコンサート。お茶とおいしいケーキをいただきながらソプラノの美しい歌声を楽しみました。

二部はコンサート。お茶とおいしいケーキをいただきながらソプラノの美しい歌声を楽しみました。

途中には楽しい演出もありリラックスした雰囲気で、最後は参加された100名近くの皆さんで「紅葉」の合唱。男性の素晴らし い声も混じり、和やかに歌い終わり、幕となりました。

い声も混じり、和やかに歌い終わり、幕となりました。

同窓会岩手の皆様のご協力のお陰で、多数の方々においでいただくことができました。

同窓会岩手の皆様のご協力のお陰で、多数の方々においでいただくことができました。

お世話になりました皆様に心より感謝申し上げます。

カテゴリー: 未分類

「サロン講演会&コンサート」~大妻同窓会岩手設立15周年記念~ はコメントを受け付けていません

紅葉の集い

11月9日(日)恒例の紅葉の集いが明治座で開催されました。今年は、同窓会山梨から10名の方が参加されるなど、遠方からおいでになった方もあり大変賑やかな会になりました。

11月9日(日)恒例の紅葉の集いが明治座で開催されました。今年は、同窓会山梨から10名の方が参加されるなど、遠方からおいでになった方もあり大変賑やかな会になりました。

今回は市川猿之助の公演とあって、小雨模様の中、明治座には開場時間前から大勢の方が詰めかけておられました。

公演は、第一部が市川右近による、「高時」でした。鎌倉時代末期、北条高時が闘犬や田楽舞に没頭し傍若無人な振舞いをする姿を皮肉たっぷりに描いた作品でした。市川笑也が演じた女形衣笠の静かな舞と、高時役の右近が天狗たちと繰り広げる激しい舞が印象的でした。+

第二部は、猿之助による、「夏姿女團七(なつすがたおんなだんしち)」。大詰めで、嵐の中猿之助演じるお梶と坂東竹三郎演じる継母おとらが、言い争いから最後にはお梶が継母を殺害してしまうまで、本物の水を舞台上から降らせて、その迫力はものすごいものでした。

第二部は、猿之助による、「夏姿女團七(なつすがたおんなだんしち)」。大詰めで、嵐の中猿之助演じるお梶と坂東竹三郎演じる継母おとらが、言い争いから最後にはお梶が継母を殺害してしまうまで、本物の水を舞台上から降らせて、その迫力はものすごいものでした。

昼夜通して一か月間、この熱演をやり抜くのですから、歌舞伎役者は華やかさの陰に、かなりの体力が必要なのですね。

公演終了後は雨もあがり、薄日の射す中、参加された皆様も笑顔で帰路につかれました。

カテゴリー: 未分類

紅葉の集い はコメントを受け付けていません

大妻同窓会福島の総会が開催されました

11月9日(日)大妻同窓会福島の総会が、会津若松市の「萬花楼」で開催されました。名残の紅葉が美しく、しっとりとした趣のある庭園を愛でているうちに、福島の会員の皆様がお 揃いになり会が始まりました。

揃いになり会が始まりました。

設立の平成19年から今年3月まで、長く代表を務めてこられた岸本様に大妻コタカ記念会から感謝状を差し上げ、同窓会福島からは綺麗なお花が贈られました。

また、会員のお一人である斎藤幸子様が、この秋の叙勲で旭日双光章を授章されたという紹介があり、皆さんでその栄誉を称えました。斎藤様は県婦人団体連合会長をされ、女性の社会活動を支えてこられた方で、このように立派に活躍されている先輩がいらっしゃることを大変誇りに思いました。

総会の議事は滞りなく進み、お楽しみの懇親会へ。今年は初めて会津の地で開かれたことにちなみ、「観る・食べる 会津の文化にふれてみましょう」というテーマで、会津東山温泉の芸者さんの踊りを鑑賞し、「ニシンの山椒漬け」などの会津の食文化に触れることができました。会津にはかつて、どこの家にもニシンを漬ける独特の「ニシン鉢」があったというお話も伺いました。

会員の皆様の自己紹介もとても楽しく時間もあっという間に過ぎ、今年の総会・懇親会も幕となりました。

その後はすぐ近くの鶴ケ城へ。あいにくの雨交じりではありましたが、そびえたつ天守閣(昭和40年に復元)を仰ぎみて、幕末の戊辰戦争に思いを馳せました。

カテゴリー: 未分類

大妻同窓会福島の総会が開催されました はコメントを受け付けていません